En 1953 el escritor paraguayo Augusto Roa Bastos publica el libro de cuentos El trueno entre las hojas: allí abre la narración el cuento “Carpincheros”. ¿Qué líneas de puntos trazan lo que ocurre en ese cuento en viejos tiempos de migrantes europeos que llegaban en barcos por mar al territorio de esteros con los carpincheros que habitan la zona norte del conurbano bonaerense llamado Nordelta?

Carpincho, capibara, capybara, capiguara, piro piro, poncho, ponche, capigua, ronsoco, sancho, chigüiro, tanacoa, pataseca, bocaeburro, coipo, perro de agua, y culopando son algunos de los nombres que recibe desde Venezuela hasta el sur de los humedales, de los esteros, de los lugares húmedos y surcados por ríos. Cuando Roa Bastos describe la zona por la que deambulan los carpincheros imaginamos un río dorado pardo cobrizo que refleja las pieles de los guaraníes que hambrientos cazan carpinchos para comer su carne y vender sus cueros y pieles sin diezmarlo como hicieron con ellos los colonizadores sino para sobrevivir. Son hombres libres, que comulgan en una unidad con las aguas, el fuego, el viento y la naturaleza toda. Quienes quieren matar a los carpinchos en la zona del conurbano nordeltino son quienes hace unos años ocuparon sus tierras, sus deltas, quienes se paseaban en los 90 con las pieles de carpinchos exhibiendo su cuero amarronado y despojado del pelaje duro que caracteriza al animalito tan mencionado en estos días. En 2011 leemos que “según un informe del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el cuero de carpincho es el principal producto de uso comercial en Argentina. El 98% de la producción se industrializa por marroquinería nacional para luego exportar carteras, cintos, zapatos, botas, guantes, billeteras y alpargatas al resto del mundo”. El mayor receptor es la bella Italia.

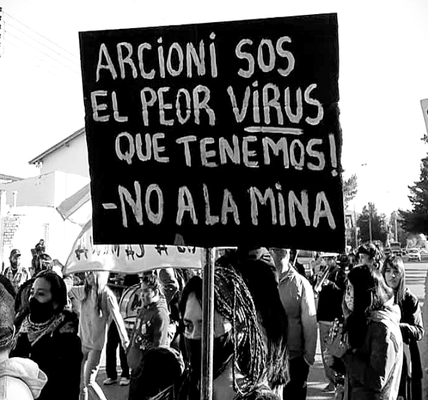

Siempre la batalla o la guerra -descripta así por el periodismo local-, entre la especie animal carpincha, en este caso, y la especie animal humana, se dirime en términos de lo vivible, donde la idea de convivencia no es posible. Se construye un “ellos y nosotros” como nítidamente se refleja en el cuento “Invasiones” (2021) de la ecuatoriana María Fernanda Ampuero al respecto de la gentrificación ¿Pero quién invade a quién? Sabemos que estos roedores habitaban ese espacio hasta que mega proyectos de urbanización no cuidada se instalaron en zona costera. Estos proyectos arrasan con todo lo que moleste a la comodidad de los espacios cerrados y brindan a quienes los compran una “idea de seguridad blindada” imposible de cumplir. La naturaleza y las especies de la tierra retornan a sus hogares modificados y no tienen problemas en compartir la zona que les fue ocupada por una cuestión de clase y no de supervivencia: el cambio es por un estilo de vida confortable para unos y expulsivo para otros.

En el cuento de Roa Bastos los carpincheros son descriptos de forma majestuosa, son indios libres que navegan el río en busca de alimento, cazan carpinchos para comer su carne y vender sus pieles a los extranjeros o acaudalados ciudadanos que las lucen vistosas. Son indios despojados, son los llamados “vagabundos del río, los gitanos del agua”: al menos así le explica el inmigrante alemán a su pequeña hija que los mira con fascinación. Continúa el capataz de la fábrica: “No tienen rumbo fijo. Siguen los cursos de los ríos. Nacen, viven y mueren en sus cachiveos (canoas)…Los carpincheros son como las sombras vagabundas de los esclavos cautivos en el ingenio, en los cañaverales, en las máquinas”. Esos indios guaraníes son como los capybara, andan en manada, hombres, mujeres, niñas y niños y no depredan (solo lo necesario para subsistir). Conviven con su animalidad y la del resto de las especies todas. Sin embargo, en las noticias vemos que no se trata del nomadismo sino de la propiedad privada arrebatada pero escriturada, existen papeles que legitiman a los nuevos dueños del espacio. La querella se diseña a partir de la conquista del área comprada.

El carpincho evoca a aquel tapadito de armiño del tango pero no existen demasiadas diferencias entre las dos especies que pugnan por compartir o conservar el sitio propio: “Dicen que mi china es fiera/y se parece al carpincho/que su voz es un relincho/y su boca una tranquera”. Estos versos pertenecen a la milonga “Dicen que mi china es fiera” de Alfredo Goddi en 1907. Más tarde aparecería con el nombre de “La china fiera”, firmada la autoría por Carlos Gardel y José Razzano en el disco. Vaya a saber si no hubo una invasión carpinchera que pasa del “mi” al “la”. Mujer y rata gigante son asimiladas.

La cuestión que el carpincho y el barrio Nordelta del Tigre, otro animalito querido, se tornó tema nacional. Ni lentos ni perezosos, Disney se declara a favor del peludo bicho y anticipa el estreno de la película animada Encanto (2021) que tiene como protagonista a la familia carpincha Madrigal, ambientada en el paisaje colombiano. Mientras tanto la serie animé Kapirabasan irrumpe de manera triunfal en Japón donde es furor y los protagonistas son los kapiraba. Claro que la embajada japonesa en la argentina se proclamó ferviente defensora de los coipos. En Francia, desde hace unos años ya apoyan la fauna de los esteros sudamericanos, tal es el caso de la Universidad Ragoniana de Rennes, UNRA, que apoya a la comunidad coipa también la ley de humedales y tierras gentrificadas. De este modo, el carpincho ya es una cuestión que excede las fronteras de la nación y de los memes que coparon las redes sociales para mostrar otros problemas que enfrentamos todas las especies.

Esto visibiliza, además, a los nuevos carpincheros que no cazan por hambre sino porque se sienten amenazados por otra especie precedente o para lucir su bello cuero curtido en prendas costosas. Mientras tanto resuena la urgencia de que se trate la Ley de humedales, en tiempos donde el aire que respiramos está contaminado, el agua aún no fue declarada como persona no humana de derecho y las otras especies aguardan ser respetadas. Entre tanto, los carpinchos regresan desorientados a sus tierras (ahora con césped recién cortado, con piscinas espejadas y con perros y gatos con los que quieren convivir de modo seguro recuperando sus huellas. “Y hay que nacer/para contar lo que es vivir allí/bajo del cielo pleno/bañados llenos con cirirí/solo como el carpincho/dejé mi huella/en el barro gris”: parte del estribillo la chamarrita “Dejando huellas” de Rufino y Palavecino).

Guerra, preocupación, defensa, invasión, peligro, amenaza, rebelión son algunos de los vocablos que florecen en las noticias, como si el roedor más grande del mundo llegara a las casas del barrio cerrado con un armamento bélico, cuando solo andan en manada y cuidan a sus crías, son vegetarianos, no presentan peligro. No obstante, asistimos al intento de una rápida decisión que desean tomar los habitantes humanos del conurbano cerrado: estos nuevos carpincheros no desean compartir sus propiedades privadas con los antiguos dueños, tampoco toleran el olor que expiden los roedores, ni soportan los excrementos que dejan olvidados entre piscinas y pastos fertilizados artificialmente. Me pregunto: ¿cómo harán con las heces de sus mascotas caninas o felinas, por ejemplo? ¿Quiénes levantarán esos desechos?

La brecha ambiental y de especies que se abre resalta otras supresiones de clase y de “especie animal dominante”. El 20 de agosto de 2021 el diario La Nación recuerda cuando en 2018 algunas trabajadoras que hacen los quehaceres en las casas de los barrios privados del Nordelta denunciaban la discriminación a la que fueron sujetas: ni hablar de ser estigmatizadas por sus supuestos olores corporales no agradables al vecindario y por su cuestión de etnia y clase. Una grabación realizada por una de ellas, expone cómo otras dos mujeres acceden sin problemas a un bus que circula por el barrio, mientras la que filma tiene impedido el acceso. En tanto, el chofer le indica que pronto arribará otro bus para ellas. “Es una vergüenza cómo nos tratan”, exclama la mujer, mientras que el empleado responde que sigue órdenes de la empresa. Las mujeres señalaron que supuestamente no las dejan subir porque “tienen olor” y “hablan mucho”.

En abril de 2019 “a las 6.30 de la mañana casi medio centenar de personas, entre empleadas domésticas, obreros y trabajadores de mantenimiento, se subieron al colectivo de la línea 723. Fue la primera vez que el transporte público ingresó por uno de los complejos inmobiliarios más exclusivos y cerrados de la Argentina”. Esta apertura produjo una gran fisura entre los vecinos del lugar que sienten que ese hecho marcó una “vulneración a la promesa de seguridad que les hicieron a la hora de comprar sus casas” . Así reza la misma nota de la nación del 20 de agosto. La vulneración a la que aluden recurre a una explícita condición de clase que carece de lazos comunitarios, tentaculares y amorosos: no consideran pares a los obreros, trabajadoras domésticas u a otras especies que asumen subalternas, del mismo modo los carpincheros hambrientos del cuento de Roa Bastos son desplazados y pensados como peligrosos. En los años 50 fueron los cabecitas negras, en los 2010 los choriplaneros.

Los nuevos carpincheros demuestran no saber convivir con otras especies. Varias personas de la cultura días antes de esta disputa territorial sacaron un pedido para el cuidado de los recursos del planeta: las escritoras Gabriela Cabezón Cámara y Claudia Aboaf, quienes se encuentra recorriendo los esteros del Iberá, piden (pedimos) #Cuposocioambiental para que el 25 por ciento de los debates políticos traten sobre medidas concretas para el medio ambiente.

La pobreza, los ecocidios, la extinción de las multiespecies nos empuja al borde de un mundo inhabitable. Aún estamos a tiempo de cambiar algunas cosas de manera conjunta. Seamos carpinchas, carpinchos, carpinches y unámonos en este camino de cuerdas, de comunidad, de nuevos modos modos de habitar tentacularmente y afectivamente el cosmos.

Paula Daniela Bianchi es docente e investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Investiga en CONICET literatura latinoamericana vinculada con violencias, cuerpos y ciudadanías.