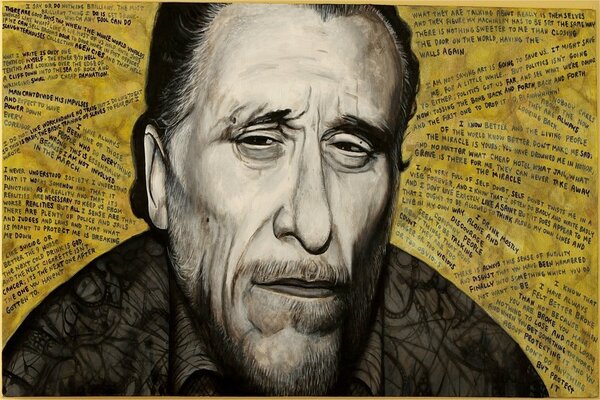

Hay pocos escritores con una fama personal más grande que su propia literatura, y son todavía menos aquellos donde los límites entre la ficción y realidad quedan tan desdibujados que no se sabe dónde termina una y comienza la otra. Es probable que al mencionar a Henry Chinaski, por ejemplo, sólo un puñado de neófitos sepan de quién estamos hablando. Sin embargo, cuando pronunciamos el nombre Charles Bukowski, incluso quienes no han leído sus libros saben que estamos hablando del máximo exponente del realismo sucio, una fórmula que lo envuelve en la figura prototípica del escritor norteamericano mujeriego y alcohólico que, a mediados del siglo XX, encontró su lugar en la literatura por el singular uso del lenguaje vulgar y sus novelas casi pornográficas.

La primera vez que tuve un libro de Bukowski en mis manos tenía quince años y prácticamente odiaba la literatura. Un buen amigo, mucho mayor que yo, con quien compartía el amor por el fútbol, el rock y la cerveza, me lo acercó diciéndome que el tipo que lo escribía era un borracho que se “curtía” a cuanta mujer encontraba. Esa primera novela que leí era El cartero. Por ese entonces, la palabra “follar” me despertaba una emoción adolescente, hasta entonces desconocida en los placeres literarios. Recuerdo que lo devoré y luego seguí con Factótum, que conseguí barato en el Parque Centenario. Estaban terminando los 90 y aparte de no tener internet en casa, tampoco tenía demasiada plata. Así que llevaba mi libro a los bares nocturnos y tomaba cerveza mientras leía, palabra por palabra, las desventuras de Hennry Chinaski, que entonces, para mí, era Charles Bukowski. Otras veces me compraba un vino y me encerraba con el libro en mi cuarto, pensando que al día siguiente me las iba a ver con la profesora de literatura por no tener idea de lo que sucedía en esa clase. (Al final del curso, y por esa misma profesora, repetí segundo año y mi vida se fue al tacho). Aun así, recuerdo con alegría esas noches en las que leía esas novelas y dejaba que todo se derrumbase.

Como sea, además de un adolescente molesto, era un pibe muy sensible. En el camino a la recuperación de una vida normal conocí a una chica, me enamoré y dejé que Bukowski se alejara de mi vida. Casi veinte años después, ya separado de otra mujer, volví a cruzarme con su literatura. Estaba en un viaje largo y lleno de complicaciones que me había depositado en Corea del Sur, donde trabajaba fumigando campos. Tenía la esperanza de ir a Australia y hacer algo de plata, para lo cual necesitaba aprender inglés. Por las noches, finalizada la jornada diaria de doce horas, buscaba en internet todo tipo de poesía en ese idioma. Usaba el traductor y cuando terminaba trataba de escuchar a los autores recitando los poemas en YouTube. Así descubrí a Charles Bukowski por segunda vez. Leía por las noches, lo traducía, descubría un poema mejor a cada momento. Leí Mujeres, sus cuentos, vi documentales y entrevista, entonces se convirtió en otro autor.

Cuando encuentro un autor que admiro, por otro lado, siento la necesidad imperiosa de militarlo. Llevo años haciéndolo con Dostoievski, con Carver y con Levrero, así que cuando terminé aquel viaje y volví a mi país, ya estaba empecinado en hablar de la poesía de Bukowski. Quería hacerla llegar a todos lados donde fuera posible. Entonces descubrí que casi nadie es indiferente a este autor. Ante una amiga que hablaba sin parar de Silvia Plath, al mencionar mi admiración por Bukowski, me dijo que, fuera de lo soez, no había “nada interesante que rescatar” en su literatura. En ese momento me quedé sin respuesta. Algo tiene que haber en su literatura, pensaba, ¿pero qué? Otra noche, mientras tomábamos vino y charlábamos con amigos, nombré a Bukowski otra vez, y una de las mujeres del grupo me dijo que no le gustaba porque era “misógino y vulgar”. Pero ya estaba preparado, así que busqué “Pájaro Azul” y leí en voz alta:

“Hay un pájaro azul en mi corazón / que quiere salir / pero soy duro con él / le digo quédate ahí adentro / no voy a permitir / que nadie te vea…”.

Creo que fue esa misma noche, antes de desmayarme en el sillón, que lo pensé: Charles Bukowski, poeta y prosista alemán, muerto en 1994 en Estados Unidos, es, ante todo, un escritor romántico.

Una lectura romántica

Supongo que si él leyera esto se revolcaría en su tumba. O me gustaría imaginar que así fuese. En tal caso, si tomásemos el poema anterior, tendríamos una clara definición de lo que quiero decir: el yo poético de Bukowski no logra esconder lo que su prosa maldita no cesa de ocultar. En el interior de aquel hombre duro, por lo tanto, hay un pájaro azul que quiere salir. Pero él no lo deja, teme que estropee la venta de sus libros, teme verse expuesto, teme que alguien más pueda saber que existe. Así que simplemente lo esconde y lo adormece con whisky y cigarrillos, y lo encierra para que nadie lo vea. Solo por las noches lo deja salir para cantar, y duermen juntos “con su pacto secreto”. Creo que este poema puede dar cuenta de la importancia del pasión, el sufrimiento, la soledad e incluso el amor. Pero no es necesario quedarse solo con este poema, ya que toda su obra poética gira alrededor de los mismos preceptos.

Si tomásemos, por ejemplo, “A solas con todo el mundo”, otro de sus poemas icónicos, encontraríamos la misma tendencia melancólica, la imposibilidad del encuentro con el otro, el mismo clima lúgubre. Pero también encontraríamos la necesidad de seguir buscando “de cama en cama” aquello que no es solo cuerpo, aquello que en el universo bukowskiano está perdido. Es en “Confesión” donde el autor se desnuda por completo ante el temor de la muerte. La última estrofa dice: “y esas difíciles / palabras / que siempre temí / decir / pueden decirse / ahora: / Te amo”.

Sin embargo, no solo por su contenido podemos considerar que Bukowski es un autor romántico. Si pensamos en la forma, encontramos que se adapta perfectamente a aquella corriente literaria que tiene sus orígenes en la Alemania del siglo XVIII. Considerando un breve repaso por las principales características (la primacía del individuo, los sentimientos sobre la razón, los ambientes nocturnos y misteriosos; incluso tomando al héroe romántico, introspectivo, filántropo, amoral y errático) vamos a darnos cuenta de que las semejanzas son demasiadas, y si hilamos un poco más fino, teniendo en cuenta que Bukowski gozó de fama y bastante dinero hacia el final de su vida, podemos concluir que la construcción de su personaje (alcohólico, pobre, descarriado) es una creación sobre las bases románticas que el mismo autor ya conocía.

Sería ingenuo pensar que Bukowski, de origen alemán, amante de músicos como Wagner o Beethoven (a quien le dedica el poema “Beethoven dirigió su última sinfonía completamente sordo”) y lector compulsivo, no haya entendido acabadamente el romanticismo. De hecho, en el “El incendio de un sueño”, un poema que gira en torno a la Biblioteca Nacional de Los Ángeles, donde afirma que pasó muchos años de su vida, hace referencia a sus lecturas de Hegel y Kant, dos idealistas. Si la esencia del romanticismo es la búsqueda de un ideal (sea de belleza, de amor de sabiduría o de arte), ¿no estaría la literatura de Bukowski en el centro mismo de esta corriente? Entonces, ¿por qué su nombre está ligado exclusivamente al realismo sucio? ¿Qué hay de “realista” en el universo de Bukowski? ¿Y qué hay de “sucio”?

El realismo sucio

Realismo sucio es una etiqueta de la crítica para describir una generación de escritores norteamericanos de mediados del siglo XX. El estilo sujeto a la vida cotidiana y gris de los personajes, ligado a un vocabulario simple y vulgar, son las principales características, que se presentan en frases cortas y poco adjetivadas, personajes comunes e historias mínimas. En otras palabras, el realismo sucio es un desprendimiento de lo que se conoce como minimalismo, pero con un rótulo de mayor impacto comercial. El verdadero origen, sin embargo, está en el realismo literario que comienza en el siglo XIX en Francia de la mano de Balzac, Stendhal y Flaubert, y que pretendía “la reproducción exacta, completa, sincera, del ambiente social”. Incluso, Emile Zola, discípulo de estos autores, crea el naturalismo, una suerte de recrudecimiento de las características realistas dispuesto a construir una literatura objetiva y documentada cuya estética no distinga entre lo “bello” y lo “feo” o lo “bueno” y lo “malo”. ¿No es esta corriente completamente contraria a la esencia de Bukowski? ¿No es acaso la literatura de Bukowski una búsqueda desesperada por encontrar belleza en un mundo decadente, por encontrar amor en un mundo frívolo, por encontrar en el arte una forma de sobrevivir al sinsentido?

Aún aceptando el supuesto realismo por lo que la escritura del autor tiene de cotidiano y simple, todavía faltaría explicar el por qué de lo “sucio”. Para esto, me atrevo a aventurar dos hipótesis complementarias. La primera es que, haciendo referencia al estrato más bajo en la pirámide social (los adictos, los marginales, las prostitutas) en contraste con lo que se esperaba del sueño americano idealizado, los críticos hayan optado por este adjetivo. Una segunda opción está en la vinculación de la palabra “sucio” al lenguaje directo y explícito que utiliza el autor. A ciertos sectores académicos, de hecho, palabras como “coño” y “polla” todavía les parecen degradantes para la inmaculada literatura de alto vuelo. La paradoja, sin embargo, es que el sexo explícito, lo supuestamente pornográfico de la obra de Bukowski, es la culminación de su esencia romántica. En otras palabras, aquello que la crítica llama “sucio” no es más que la experiencia mundana del amor. Bukowski, por lo tanto, lleva la experiencia amorosa a la realidad de las personas comunes, a su vocabulario, a sus costumbres, a sus días. Basta leer “La ducha”, su poema de amor más acabado, donde luego de desplegar con maestría la esencia misma del sexo cotidiano, directo y explícito, concluye con una palabra cercana a lo divino: “Linda, tú me has traído esto, / cuando te lo lleves/ hazlo lenta y suavemente/ hazlo como si estuviese muriendo en sueños/ en lugar de en vida, amén”

Como escribió Juanjo Conti en su ensayo “Roberto Bolaño, autor de ciencia ficción”, la discusión sobre las etiquetas literarias sirve para formar nuevas lecturas de los autores que nos han regalado buenos momentos. Si sigo pensando, podría leer a Bukowski como un simbolista, más cercano a la poesía de Charles Baudelaire que a la de Goethe. Por lo pronto, me alcanza con responderle a esa amiga, de quien ya no sé nada, que si bien lo soez es una parte fundamental de la prosa bukowskiana, detrás hay un universo infinito de ternura y sensibilidad.

Julián Ferreira es ensayista y poeta, nacido en 1985, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Estudió en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Publicó la antología Poesía del encierro (Niña pez), El cielo de las cuatro de la tarde (Niña pez). Colabora con revistas de poesía y ensayos. Dicta talleres de lectura y literatura en el espacio cultural La Ronda. Su último poemario Paisaje urbano (Halley ediciones) saldrá a la luz este mes.