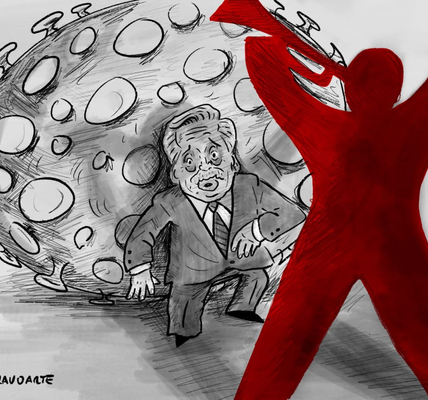

Mientras Latinoamérica espera el resultado de las elecciones en Perú se abre un mundo de especulaciones que prometen panoramas de diversa índole. Y, como suele suceder, aparecen los fantasmas. En el último editorial ya habíamos mencionado la característica fantasmagórica que rodea, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner en nuestro país. Esa idea opositora y obsesiva acerca de la presencia que no está pero que sigue operando y tejiendo desde algún lugar de nuestra geografía social. Algo similar ocurrió en Perú por estos días, cuando los sectores acomodados y el poder mediático comenzaron a disparar fuerte con la posibilidad de una presunta vuelta de Sendero Luminoso de la mano del docente rural y candidato presidencial, Pedro Castillo.

Todos los discursos sociales actuales están sometidos a ciertas estrategias hegemónicas de poder y arrojan, entre los dispositivos del discurso, inevitablemente, el producto de una relación de fuerzas. Podríamos decir también que esto que se impone, la violencia, la mentira, el sembrar miedo forma parte de las reglas de la política. Pero desde luego que nada de esto es política si pensamos a la política como lo que verdademente es: consenso, contrato, acuerdo.

La política per sé tiene mucho que ver con el terror a los fantasmas, con esos cuerpos ausentes que aparecen en las pesadillas de los vivos. La cuestión fantasmagórica no es nada nuevo: el fantasma es en la historia de la cultura un invento de la Grecia antigua, donde los grandes trágicos empezaron a sembrar la idea de que los muertos volvían como figuras opresivamente espectrales para molestar a los vivos por sus actos pasados. Aunque, al fin y al cabo, era más bien a los dioses a los que les temían.

Si debiéramos teorizar en torno del fantasma podemos decir que su objetivo es moldear el destino de los vivos desde adentro, es decir que se incorpora al vivo para hacer turismo en su cuerpo y por fin formar parte de él. Lo que lleva a pensar que la fuente del terror que la gente le tiene a los fantasmas es, fundamentalmente, interna.

El fantasma es algo inconcluso, algo que flota en un término medio que resulta molesto. Es una falla, una herida. Cuando la sociedad se resiste a cerrar esa herida, es ahí cuando el poder debe intervenir para reconciliar a los sujetos con la historia y pegar con la Gotita la herida. Claro que después debe suturar y sacar esos puntos, evitar futuras debilidades institucionales.

Si bien la fragilidad de las instituciones políticas latinoamericanas no es nueva, mientras esperamos el resultado peruano y relojeamos de costado los mensajes de la derecha y de la OEA -que se relamen- es preciso mirar apenas hacia atrás para poder entender lo que sucede y lo que podría suceder en Perú: consecuencias que a veces tienen que ver con caprichos y maniobras opositoras y otras veces con decisiones políticas propias y erradas.

Hace un tiempo, la debilidad institucional en Bolivia se hizo evidente cuando Evo Morales ignoró la prohibición constitucional de una tercera reelección (después de perder un plebiscito convocado para cambiar esa norma jurídica). Este acto activó las protestas y el conflicto social y le dejó servido al sector dominante un horizonte para que hiciera lo que mejor sabe hacer: voltear gobiernos, perseguir, revocar políticas.

Por esa misma época en Chile también hubo ciertos movimientos pero de índole quizá extrainstitucionales. Es decir, el estallido y las manifestaciones se originaron por demandas básicas contra la desigualdad económica y social (mejores ingresos, salud, educación y jubilaciones, etc.) pero con la diferencia de que en Chile el marco constitucional era fuerte, aunque para nada representativo y no lograba canalizar la insatisfacción. El estallido chileno desbordó hacia espacios extrainstitucionales y expuso demandas de un cambio institucional, como el objetivo de reformar la Constitución de 1980. En Bolivia, en cambio, el marco institucional de Evo era demasiado débil y no pudo contener la resistencia presidencial al resultado del plebiscito como tampoco el hecho de un potencial incumplimiento de las normas jurídicas.

Esto arroja una primera conclusión: si Pedro Castillo resulta presidente de Perú tendrá que hacer muy bien los deberes, con suma cautela y precisión. Un paso en falso equivaldrá a regalarle a las derechas la posibilidad de que hinquen los dientes en cualquier papeleta que les permita lawfarear los destinos del país.

De todas maneras, tal como sucede en Argentina, el sector dominante y el poder mediático no estarán de brazos cruzados esperando el yerro. En más de un artículo hemos analizado en Truman las nuevas formas de violencia mediática, así como la desinformación que siembra dudas y miedo en la población. A veces indignarse de más con estas formas es caer de algún modo en terrenos de la inocencia. Si bien sabemos que la política, la verdadera, a la que apuntamos, tiene otra naturaleza, es necesario ¿recordar? que la violencia es un hecho imposible de disipar. En especial si pensamos que ya en el origen de la ley hay actos de violencia – y no porque la violencia sea una transgresión a una ley preexistente, ni porque la ley venga a solucionar una violencia inesperada-. Deberíamos, por tanto, tener en cuenta que la violencia es condición fundacional de la ley, existe y continúa desde su fundación.

El primer lugar de violencia es el Estado. Entendido como lugar de concentración de la violencia ejercida por las clases dominantes sobre el resto de la sociedad para defender su dominio económico y social. Podremos indignarnos con el personaje de la tele, con alguna nota periodística que fuerza algún dato: pero negarse a entender la violencia constitutiva de lo político puede tranquilizar nuestras mentes dispersas y bombardeadas de información por un momento; aunque déjenme decirles, amigos, amigas, amigues, que no nos hará avanzar ni un centímetro hacia adelante.

Andrés Pinotti es licenciado en Comunicación Social, periodista y docente: @andrespinotti en Instagram.