El viernes pasado nos fuimos de la escuela con más dudas que certezas sobre cómo iban a continuar las clases. Los comentarios poblaban los pasillos y las aulas desde temprano. Una alumna de sexto año me dijo antes de salir del curso: “Chau, profe, nos vemos en la entrega de diplomas”. Era un chiste, parecía ser un chiste, pero ni ella ni yo nos reímos. “De alguna forma nos vamos a volver a ver pronto, no te preocupes”, le dije. Pero la verdad es que no lo sabía. Hablé con otros profesores, pero nadie estaba muy seguro de nada. El día anterior ya había tantos docentes aislados, que los preceptores y directivos no alcanzaban para cubrir los cursos. Algunos mensajes que circulaban en los grupos de Whatsapp buscaban bajar la tensión con humor o alentaban una polémica en plena expansión. En la calle, las familias se reunían en pequeños grupos y se hacían las mismas preguntas: ¿Habría que ir el lunes a la escuela? ¿Se volvería a la modalidad virtual? ¿Qué pasará con las burbujas?

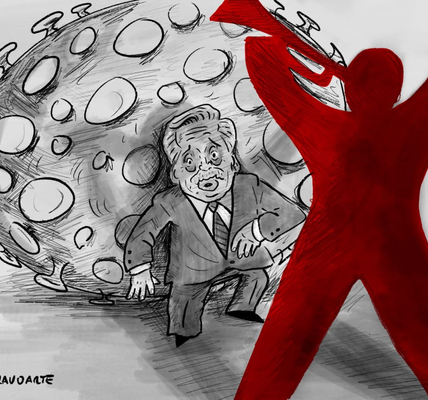

El sistema semipresencial con el que se venía trabajando desde el 17 de febrero se puso en pausa el miércoles 15 de abril, luego de que el presidente, Alberto Fernández, anunció una serie de medidas para evitar que colapsara el sistema de salud y disminuir la propagación del COVID19. Entre esas medidas, se dispuso volver a la modalidad virtual en las escuelas a partir del lunes 19 de abril. Dos días después de estos anuncios, toda la comunidad educativa parecía naufragar en la incertidumbre. Es que una escuela es, de algún modo, un pequeño país. Como un microcosmos, el espacio escolar contiene todos los elementos de la vida social en pequeña escala. La vacilación de los docentes luego de que el presidente anunciara las medidas, nos recordó a muchos otros naufragios que se observan con frecuencia en las aulas. El ejercicio de la autoridad supone unos límites que, por lo general, contienen y evitan esos naufragios. En una democracia, tales límites se discuten y redefinen todo el tiempo. Como resultado de un pasado traumático, sesgado por el autoritarismo y la represión, nuestra sociedad aún discute la autoridad, no los límites. Nuestra democracia es adolescente.

En todas las discusiones que se desarrollaron en los últimos días sobre la suspensión del sistema semipresencial en las escuelas, no hubo un solo renglón dedicado a la educación. Es decir que nadie se pregunta qué contenidos se enseñan y aprenden ni cómo. No sucedía antes de la pandemia y no sucede ahora. Si no se discute la educación, ¿qué se discute? El centro de gravedad de esas discusiones se centran en la pregunta de dónde estarán los chicos.

Este año, poco después del inicio de clases, la revista Anfibia publicó una nota titulada “La delicada tarea de vivir en una burbuja”. Allí, la autora, Tali Goldman, le dio voz a una mamá, Fernanda:

A Fernanda se le estrujó el corazón: angustia y alivio; felicidad y temor. Se dio cuenta cuánto extrañaba la escuela. No como un lugar de contenidos curriculares, sino como parte fundamental del entramado social, de esa red que necesitan las familias y especialmente las madres para no colapsar entre la crianza y el trabajo.

En la escuela pensada como “red que necesitan las familias”, ¿qué función se espera que cumplan los docentes? La pregunta, por supuesto, no inhabilita la función social de la escuela ni la deja de lado. Al contrario, hace foco en esa función social: además de ser una “red”, en las escuelas se educa. ¿Necesitan las familias educar a sus hijos o las necesidades son otras? ¿Es más importante que la escuela eduque o que certifique saberes? En 2020, frente a la ausencia de calificaciones, muchos estudiantes percibieron una profunda pérdida de sentido de la educación. Es cierto que el valor de la enseñanza ya estaba muy deteriorado por múltiples factores, pero la ausencia de calificaciones numéricas lo precipitó en el fondo oscuro del sinsentido. Los estudiantes sobrevaloran las notas porque viven en una sociedad en la que el sentido de la educación está dado por la certificación de saberes. La educación no se percibe como un fin en sí mismo. Ningún aprendizaje puede ser significativo sin un sentido que le otorgue valor, pues ese sentido no depende sólo de la escuela y de los docentes: se construye socialmente. ¿Podría haber familias con hijos si no existiera la escuela? ¿Cuál es la función social que se le está pidiendo? ¿Un docente se forma para educar o para sostenerle la red a la familia? Y, de ser así: ¿el diseño curricular de los profesorados se correlaciona con la función docente dentro de instituciones educativas cuyo principal objetivo es… ser red? Si estas preguntas son válidas es porque las discusiones sobre la suspensión de la modalidad semipresencial tienen algo de no dicho, algo que permanece en estado latente como conflicto y se expresa de la peor manera en el tono de la discusión, en las intervenciones exasperadas y en el ruido que hace la indolente falta de reflexión.

Quizá, antes de discutir qué escuela queremos y cuál es la mejor modalidad para adecuarse a las difíciles circunstancias que vivimos, habría que pensar qué educación queremos. La escuela (en su versión presencial, semipresencial o virtual) y sus funciones sociales deberían estar orientadas por la educación que se pretende y no lo contrario. Antes de pensar dónde educar en un escenario tan complejo como el actual, si se cierran las escuelas o si siguen abiertas, antes de dar esa discusión habría que poner de manifiesto qué es educar y cómo hay que hacerlo. De otro modo, la discusión sólo discurre en la superficie del sinsentido. Y eso no hace a una mejor sociedad, a una mejor familia ni a una mejor escuela.

*Hernán Diez es escritor, docente y actualmente coordina talleres de lectura en @margen.delectura